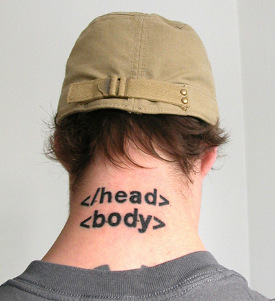

Du geek au regard du paradigme autistique

par Yves Vanderveken | le 25 mars 2013 | revue 11 / KEL EPOK GEEK | thème Clinique

C’est à partir de l’inflexion qu’introduit le passage du premier au second titre que je propose de prendre et de développer les choses.

Resituer le terme de psychose

Dans son intervention à Tel Aviv qui fait office d’argument au congrès3, Éric Laurent lui assignait en quelque sorte une mission : celle de redéfinir et de réinterroger, à partir de la clinique contemporaine, le concept de psychose tel que nous en usons dans le champ de la psychanalyse. Ce terme de « psychose », qui nous sert tant à nous orienter dans la pratique parce qu’il rend compte oh combien d’une clinique, différentielle dans sa structure, est un terme dont Éric Laurent rappelait que nous avons hérité de la psychopathologie de la clinique psychiatrique classique du xixe siècle. Celle qui s’est vouée à classer les différentes formes de folie, terme plus ancien qui englobait un très large champ, de façon plus systématisée. Freud s’est emparé de ce terme, au moment où Kraepelin en terminait d’organiser ce champ entre l’axe schizophrénie-paranoïa et celui des manies-mélancolies.

Mais Freud s’en est emparé d’emblée avec une thèse propre à la psychanalyse : en considérant que la psychose relève d’un processus psychique dans lequel le sujet est au travail. Au travail de reconstruire un monde ou, plutôt, des significations du monde, là où quelque chose de ce qui l’organisait, avant son déclenchement psychotique, s’était écroulé ou mis « à fuir ». Les croyances qui le soutenaient et lui permettaient de lire son monde subjectif, pulsionnel et relationnel, ne lui étant plus d’aucun recours, suite à un vacillement de leur organisation et agencement. C’est sa fameuse thèse du délire comme processus de guérison, en tant que tentative de reconstruction d’un sens nouveau. La dimension délirante relevant d’une tentative de construction d’une nouvelle signification, singulière, osons dire d’un Un tout seul, hors-norme, hors des normes des discours courants et des discours établis – ce que veut dire dans le langage courant le « il délire » – , là où l’appui que le sujet trouvait sur des discours préalables, partagés dans le sens commun, qui organisaient et donnaient sens, tant à son rapport à l’autre, qu’aux significations en général, ainsi qu’à son propre corps, avaient volé en éclats. Le sens que prend le rapport social à l’autre, aux significations et au fonctionnement de son propre corps trouvant alors, soit à se mettre à foisonner, à pulluler, à foutre le camp, soit à s’interrompre, à se briser. Cette dernière dimension étant celle d’un S1 en attente d’un S2 suspendu, indiquant la certitude que cela veut dire quelque chose, sans que ce que cela veut dire soit arrêté – signification de signification. Le délire, dans les termes freudiens, relu en termes lacaniens, étant au fond une tentative de reconstruction, dans sa dimension de réduction, de refixation de ces significations interrompues ou se mettant à foutre le camp. Ce dernier élément constitue la dimension « maladie » du délire, le premier sa dimension « tentative de guérison ».

1 Deuxième Congrès Européen de Psychanalyse, Pipol6, Après l’œdipe, les femmes se conjuguent au futur – Le cas, l’institution et mon expérience de la psychanalyse, Bruxelles, les 6 et 7 juillet 2013, http://www.europsychoanalysis.eu/site/page/fr

2 XIe Congrès de la NLS, Le sujet psychotique à l’époque geek, typicité et inventions symptomatiques, Athènes 18 et 19 mai 2013, http://www.amp-nls.org/page/fr/25/congrs

3 Eric Laurent, « La psychose ou la croyance radicale au symptôme », Mental, 29, Seuil, 2013, pp. 65-74.